Forschung

Was die Forschung untersucht und herausfindet, wird durch Wissenstransfer greifbar und verständlich.

Und ermöglicht so sinnvolles und effektives Handeln für die Meere .

Die „Plastifizierung“ des Ozeans

08.02.2022, Gemeinsame Pressemitteilung von WWF und Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung

Die Plastikverschmutzung des Ozeans wächst exponentiell und wird weiter zunehmen. Bis zum Ende dieses Jahrhunderts könnten Meeresgebiete von der zweieinhalbfachen Fläche Grönlands ökologisch riskante Schwellenwerte der Mikroplastikkonzentration überschreiten, da die Menge des marinen Mikroplastiks bis dahin um das 50-fache zuzunehmen droht. Diese Prognose beruht auf einer Kettenreaktion: Die Kunststoffproduktion wird sich bis 2040 voraussichtlich mehr als verdoppeln. In der Folge vervierfacht sich das größere Makroplastik im Ozean in den kommenden 30 Jahren. Dieses zersetzt sich mit der Zeit in immer kleinere Teile bis hin zum Mikro- und Nanoplastik. In einigen Brennpunktregionen wie dem Mittelmeer, dem gelben Meer, dem Ostchinesischen Meer und dem Meereis der Arktis hat die Mikroplastikkonzentration den ökologisch kritischen Schwellenwert bereits heute überschritten.

„Die Durchdringung des Ozeans mit Plastik ist unumkehrbar. Einmal im Meer verteilt, lässt sich Kunststoffmüll kaum zurückholen. Er zerfällt stetig, sodass die Konzentration von Mikro- und Nanoplastik noch jahrzehntelang ansteigen wird. Die Ursachen der Plastikverschmutzung im Keim zu bekämpfen, ist viel effektiver als die Folgen im Nachhinein zu beseitigen. Wenn Regierungen, Industrie und Gesellschaft jetzt geschlossen handeln, können sie die Plastikkrise noch eindämmen“, sagt Heike Vesper, Leiterin des Fachbereiches Meeresschutz beim WWF Deutschland.

Plastikmüll schadet dem Leben im Meer

Mit Blick auf Arten und Ökosysteme offenbart die Studie eine ernste und sich rasch verschlimmernde Situation: „Plastikmüll durchringt das gesamte System des Ozeans – vom Plankton bis zum Pottwal. Für fast alle Artengruppen des Meeres sind bereits negative Auswirkungen von Kunststoffmüll nachweisbar“, so Vesper weiter. Das Ausmaß der Kunststoffverschmutzung variiert regional stark und auch die Auswirkungen auf marine Arten sind sehr unterschiedlich: Plastikstücke im Magen, tödliche Schlingen um den Hals, chemische Weichmacher im Blut, die Gefahren für Meeresbewohner sind zahlreich. Plastik führt zu inneren und äußeren Verletzungen oder gar zum Tod von Meerestieren, es schränkt die Fortbewegung oder das Wachstum ein, mindert die Nahrungsaufnahme oder die Fortpflanzungsfähigkeit von Tieren und ändert ihr Verhalten. Zudem reichert es sich in der marinen Nahrungskette an. So vielfältig wie die Lebensformen und Lebensgemeinschaften im Ozean sind auch die Auswirkungen der Billionen Plastikfragmente in diesem Ökosystem. Angesichts der allgegenwärtigen Verschmutzung ist fast jede Art heute mit Plastik konfrontiert. Nur für wenige Arten wurden die schädlichen Effekte gezielt erforscht, daher existiert dazu bisher nur ein wissenschaftliches Schlaglicht, jedoch mit einer deutlichen Tendenz: Bei fast 90 Prozent der untersuchten marinen Arten wurden negative Auswirkungen von Plastik festgestellt.

„Die Forschung wirkt wie eine Taschenlampe, mit der wir Lichtstrahlen ins Dunkel der Ozeane werfen. Erfasst und erforscht ist erst ein Bruchteil der Folgen, doch die dokumentierten Schäden durch Plastik sind beunruhigend und müssen als Warnsignal für ein weit größeres Ausmaß verstanden werden, besonders beim derzeitigen und prognostizierten Wachstum der Plastikproduktion“, so Dr. Melanie Bergmann, Meeresbiologin, Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung.

Fest steht: Mit fortschreitender Plastikverschmutzung werden die nachgewiesenen schädlichen Auswirkungen zunehmen – und es besteht die reale Gefahr, dass dadurch die Schwellenwerte für viele weitere Teilpopulationen, Arten und Ökosysteme überschritten werden.

Plastikverschmutzung trifft auf einen bereits überlasteten Ozean

Der alleinige Effekt von Plastik auf Arten und Ökosysteme ist schwer zu erfassen, kann aber nicht isoliert betrachtet werden, warnen WWF und AWI. Dort, wo sich andere Bedrohungen wie globale Erhitzung, Überfischung, Überdüngung oder Schifffahrt mit den Hotspots der Plastikverschmutzung überschneiden, werden die negativen Auswirkungen noch verstärkt. Für die wenigen verbleibenden Exemplare bereits stark gefährdeter Arten wie Mönchsrobben oder Pottwale im Mittelmeer, die in solchen Hotspots leben, könnte sich die Plastikkrise sogar als Zünglein an der Waage erweisen und zur Überlebensfrage werden. Nach wissenschaftlichen Schätzungen verschlucken schon heute bis zu 90 Prozent aller Seevögel und 52 Prozent aller Meeresschildkröten. Besonders hart trifft die Verschmutzung Korallenriffe und Mangrovenwälder, die zu den weltweit wichtigsten marinen Ökosystemen gehören. Sie schützen die Küste vor Sturmfluten und sind als Kinderstube vieler Fische und Lebensraum für den Erhalt der Biodiversität unverzichtbar. Kunststoffmüll verbreitet sich auch in Meeresschutzgebiete hinein, was eine zusätzliche Hürde für den Umweltschutz darstellt.

Ozeanwirbel könnten antarktisches Meereis-Paradoxon erklären

Pressemitteilung, 02.02.2022, Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung

AWI-Studie liefert Basis für verlässlichere Prognosen zu den Folgen des Klimawandels in der Antarktis

Trotz der globalen Erwärmung und des Meereisverlustes in der Arktis ist die antarktische Meereisausdehnung seit 1979 im Durchschnitt konstant geblieben. Derzeitige Klimamodell-Simulationen zeigen im Gegensatz zu den tatsächlichen Beobachtungen jedoch für denselben Zeitraum eine starke Meereisabnahme. Wie Forschende des Alfred-Wegener-Instituts nun zeigen, könnte der Ozean die Erwärmung rund um die Antarktis dämpfen und den Rückgang der Eisbedeckung verzögern. Weil dieser Faktor und die Rolle der Ozeanwirbel in vielen Modellen noch nicht ausreichend wiedergegeben werden können, liefert die jetzt im Fachmagazin Nature Communications erschienene Studie eine Basis für bessere Simulationen und Prognosen zur künftigen Entwicklung in der Antarktis.

Die globale Erwärmung schreitet rasant voran und hinterlässt weltweit deutliche Spuren. Besonders dramatisch sind die Folgen des Klimawandels in der Arktis: Seit Beginn der Satellitenmessungen 1979 hat sich das Meereis hier aufgrund von steigenden Temperaturen massiv zurückgezogen. Noch vor 2050 – so zeigen aktuelle Modellrechnungen – könnte die Arktis im Sommer komplett eisfrei sein, in vereinzelten Jahren möglicherweise bereits vor 2030.

Auf der anderen Seite der Erde in der Antarktis scheint sich die Eisbedeckung dagegen einem klaren Trend zu entziehen. Seit 2010 gibt es zwar mehr zwischenjährliche Schwankungen als in der Periode zuvor. Bis auf einen erheblichen negativen Ausschlag in den Jahren 2016 bis 2019 ist die langjährige mittlere Meereisbedeckung rund um den antarktischen Kontinent seit 1979 aber stabil geblieben. Damit steht die messbare Realität den meisten Simulationen der Wissenschaft entgegen, die für den gleichen Zeitraum eine deutliche Abnahme der Meereisfläche zeigen. „Dieses sogenannte antarktische Meereis-Paradoxon beschäftigt die wissenschaftliche Gemeinde schon länger“, sagt Studien-Erstautor Thomas Rackow vom Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung (AWI). „Die gängigen Modelle können das Verhalten des antarktischen Meereises noch nicht korrekt abbilden, etwas Entscheidendes scheint zu fehlen. Deshalb geht auch das Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC derzeit davon aus, dass das Vertrauensniveau der Modell-Prognosen zur weiteren Entwicklung des antarktischen Meereises gering ist.“ Zum Vergleich: In der Arktis sind die Modelle bereits so gut, dass der IPCC den Prognosen ein hohes Vertrauensniveau beimisst. „Mit unserer Studie liefern wir nun einen neuen Ansatzpunkt, der die Zukunftsprojektionen in der Antarktis deutlich verlässlicher machen könnte.“

Im Rahmen der Studie setzte das Team das AWI Climate Model (AWI-CM) ein. Im Gegensatz zu anderen bekannten Klimamodellen ist es mit dem AWI-CM möglich, bestimmte Schlüsselregionen wie das Südpolarmeer wesentlich detaillierter – oder mit anderen Worten „in hoher Auflösung“ – zu simulieren. Auf diese Weise lassen sich auch Vermischungsprozesse berücksichtigen, die im Meerwasser durch kleinere Ozeanwirbel mit Durchmessern von 10 bis 20 Kilometern, sogenannte Eddies, verursacht werden.

„Bei unseren Modellläufen haben wir verschiedenste Konfigurationen angewandt. Dabei stellte sich heraus, dass nur Simulationen mit einem hoch aufgelösten Südlichen Ozean rund um die Antarktis zu einem ähnlich verzögerten Meereis-Schwund führen, wie wir ihn in der Realität beobachten“, sagt Thomas Rackow. „Wenn wir das Modell dann weiter in die Zukunft rechnen lassen, bleibt die antarktische Meereisbedeckung selbst bei einem sehr ungünstigen Treibhausgasszenario noch bis zur Mitte des Jahrhunderts weitgehend stabil. Danach jedoch zieht sich das Eis dann ähnlich rasant zurück, wie es in der Arktis schon seit Jahrzehnten der Fall ist.“

Die AWI-Studie liefert damit auch eine mögliche Erklärung für das ungewöhnliche Verhalten des antarktischen Meereises entgegen dem globalen Erwärmungstrend. „Die paradoxe Stabilität der Meereisbedeckung kann verschiedene Gründe haben. Diskutiert wird etwa die Theorie, dass zusätzliches Schmelzwasser aus der Antarktis die Wassersäule und damit auch das Eis stabilisiert, indem das kühle Oberflächenwasser vom wärmeren Tiefenwasser abgeschirmt wird. Eine andere Theorie verdächtigt die in Folge des Klimawandels verstärkten Westwinde rund um die Antarktis. Diese könnten letztlich dazu führen, dass das Eis wie ein Pizzateig dünn ausgerollt und auf eine größere Fläche verteilt wird. Das Eisvolumen könnte dabei schon heute abnehmen und nur die bedeckte Fläche scheinbar konstant bleiben“, erklärt Thomas Rackow.

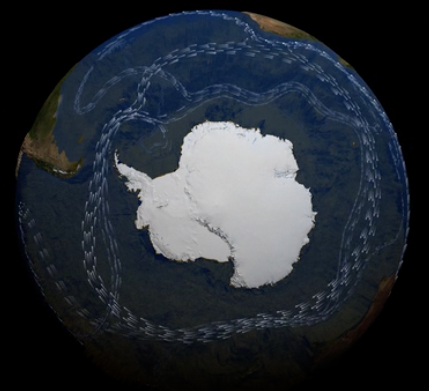

Die Forschungsarbeit des AWI rückt nun die Ozeanwirbel in den Fokus. Denn diese könnten entscheidend dazu beitragen, die Folgen des Klimawandels im Südlichen Ozean zu dämpfen und damit zu verzögern, indem der Ozean zusätzliche Wärme aus der Atmosphäre nach Norden in Richtung Äquator transportiert. Der nordwärtige Wärmetransport hängt eng mit der zugrundeliegenden Umwälzzirkulation in den oberen etwa 1000 Meter des Ozeans zusammen, die im Südlichen Ozean einerseits vom Wind angetrieben, aber auch durch Wirbel beeinflusst wird. Während der nach Norden gerichtete Anteil der Zirkulation durch die verstärkten Westwinde zunimmt, scheinen dies die vereinfacht dargestellten Wirbel in grob-aufgelösten Klimamodellen oft mit einem Beitrag Richtung Antarktis überzukompensieren. Die explizit simulierten Wirbel im hoch-aufgelösten Modell verhalten sich eher neutral. In der Summe wurde also eine größere nordwärts gerichtete Änderung des Wärmetransports im hochaufgelösten Modell beobachtet. Auf diese Weise erwärmt sich das Meer rund um die Antarktis insgesamt langsamer und die Eisbedeckung bleibt länger konstant. „Unsere Studie unterstützt damit die Hypothese, dass Klimamodelle und Vorhersagen zum antarktischen Meereis deutlich zuverlässiger werden, wenn diese einen hoch aufgelösten Ozean mit Meereswirbeln realistisch simulieren können“, sagt Thomas Rackow. „Dank immer schnellerer paralleler Superrechner und neuer effizienter Modelle sollte dies mit Klimamodellen der nächsten Generation routinemäßig möglich sein.“

Diese Pressemitteilung findet ihr beim Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung.

Im Gegensatz zu der Antarktis, erwärmt sich die Arktis deutlich schneller, was zu einem kontinuierlichen Negativtrend im jährlichen Meereisminimum führt. Mehr darüber erfahrt ihr in unserem Klima- und Forschungsblog.

Weltweit größtes Fischbrutgebiet in der Antarktis entdeckt

Pressemitteilung, 13.01.2022, Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung

Forschende weisen etwa 60 Millionen Nester antarktischer Eisfische auf 240 Quadratkilometern im Weddellmeer nach

Nahe dem Filchner-Schelfeis im Süden des antarktischen Weddellmeers hat ein Forschungsteam das weltweit größte bislang bekannte Fischbrutgebiet gefunden. Ein Kamerasystem fotografierte und filmte tausende Nester von Eisfischen der Art Neopagetopsis ionah am Meeresboden. Die Dichte der Nester und die Größe des gesamten Brutgebiets lassen auf eine Gesamtzahl von etwa 60 Millionen Eisfischen schließen, die während der Untersuchungen dort nisteten. Dies unterstützt den Vorschlag, ein Meeresschutzgebiet im atlantischen Sektor des Südlichen Ozeans einzurichten. Ihre Ergebnisse veröffentlichen Autun Purser vom Alfred-Wegener-Institut und sein Team in der aktuellen Ausgabe der Fachzeitschrift Current Biology.

Die Freude war groß, als Forschende im Februar 2021 auf den Monitoren an Bord des Forschungsschiffs Polarstern unzählige Fischnester sahen, die ihr geschlepptes Kamerasystem vom Meeresboden in 535 bis 420 Metern Wassertiefe des antarktischen Weddellmeeres live an Bord übermittelte. Je länger der Einsatz dauerte, desto mehr wuchs die Begeisterung und endete schließlich in Ungläubigkeit: Nest reihte sich an Nest, und die spätere genaue Auswertung zeigte, dass es durchschnittlich eine Brutstätte pro drei Quadratmeter gab, maximal fand das Team sogar ein bis zwei aktive Nester pro Quadratmeter.

Die Kartierung des Gebietes lässt auf eine Gesamtausdehnung von 240 Quadratkilometern schließen, das entspricht ungefähr der Größe der Insel Malta. Hochgerechnet auf diese Gebietsgröße ergibt sich eine geschätzte Gesamtzahl von etwa 60 Millionen Fischnestern. „Die Vorstellung, dass ein solch riesiges Brutgebiet von Eisfischen im Weddellmeer bisher unentdeckt war, ist total faszinierend“, sagt Dr. Autun Purser, Tiefseebiologe am Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung (AWI) und Hauptautor der aktuellen Veröffentlichung. Schließlich erforscht das Alfred-Wegener-Institut mit seinem Eisbrecher Polarstern das Gebiet bereits seit Anfang der 1980er Jahre. Bislang konnten hier nur einzelne Neopagetopsis ionah oder kleinere Ansammlungen von deren Nestern nachgewiesen werden.

Die einzigartigen Beobachtungen gelangen mit einem sogenannten OFOBS. Die Abkürzung steht für Ocean Floor Observation and Bathymetry System, also Ozeanboden Beobachtungs- und Bathymetriesystem. Dieser Kameraschlitten wurde entwickelt, um den Meeresboden in Extremumgebungen wie eisbedeckten Regionen zu untersuchen. Dazu wird das System an einem speziellen Glasfaser- und Stromkabel normalerweise mit einer Geschwindigkeit von einem halben bis einem Knoten (0,9 bis 1,8 Stundenkilometer) etwa eineinhalb Meter über dem Meeresboden geschleppt. „Nach der spektakulären Entdeckung der vielen Fischnester haben wir uns an Bord eine Strategie überlegt, wie wir am besten herausfinden können, wie groß die Ausmaße des Brutgebiets sind – es war ja im wahrsten Wortsinn kein Ende abzusehen. Die Nester hatten einen Durchmesser von einem dreiviertel Meter – sind also viel größer als die teils nur zentimetergroßen Strukturen und Lebewesen, die wir normalerweise mit dem OFOBS aufspüren“, berichtet Autun Purser. „Deshalb konnten wir die Höhe über Grund auf etwa drei Meter und die Schleppgeschwindigkeit auf maximal drei Knoten heraufsetzen und so die untersuchte Fläche vervielfachen. Wir haben eine Fläche von 45.600 Quadratmetern abgefahren und dabei unfassbare 16.160 Fischnester auf dem Foto- und Videomaterial gezählt“, berichtet Autun Purser.

Anhand der Aufnahmen konnte das Team die runden, etwa 15 Zentimeter tiefen und 75 Zentimeter im Durchmesser großen Fischnester eindeutig identifizieren, die sich durch eine runde zentrale Fläche aus kleinen Steinen vom ansonsten schlammigen Meeresboden abhoben. Es wurde zwischen mehreren Arten von Fischnestern unterschieden: aktive Nester, in denen zwischen 1500 und 2500 Eier lagen und die in dreiviertel der Fälle ein erwachsenerer Eisfisch der Art Neopagetopsis ionah bewachte oder die unbewachte Eier enthielten; außerdem gab es ungenutzte Nester, in deren Nähe entweder nur ein Fisch ohne Eier zu sehen war oder ein toter Fisch. Die Verteilung und Dichte der Nester erfassten die Forschenden mithilfe der weiter reichenden aber weniger hochauflösenden Seiten-Sonare des OFOBS, die über 100.000 Nester aufzeichneten.

Kombiniert haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre Ergebnisse mit ozeanographischen und biologischen Daten. Ergebnis: Das Brutgebiet stimmt räumlich mit dem Einstrom von warmem Tiefenwasser aus dem Weddellmeer auf den höher gelegenen Schelf überein. Mithilfe besenderter Robben gelang es dem multidisziplinären Team außerdem nachzuweisen, dass die Region auch ein beliebtes Ziel von Weddellrobben ist. 90 Prozent der Robben-Tauchaktivitäten fanden in der Region aktiver Fischnester statt, wo sie vermutlich auf Nahrungssuche gingen. Kein Wunder, kalkulieren die Forschenden die Biomasse der Eisfischkolonie dort auf 60 Tausend Tonnen.

Dieses riesige Brutgebiet ist mit seiner Biomasse ein äußerst wichtiges Ökosystem für das Weddellmeer und nach aktuellem Stand der Forschung wahrscheinlich die räumlich umfangreichste zusammenhängende Fischbrutkolonie, die bisher weltweit entdeckt wurde, berichten die Experten in der Veröffentlichung in Current Biology.

Hierzu erklärt Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger: „Ich gratuliere den beteiligten Forscherinnen und Forschern zu ihrem faszinierenden Fund. Die deutsche Meeres- und Polarforschung hat damit nach der MOSAIC-Expedition einmal mehr ihre herausragende Bedeutung unter Beweis gestellt. Die deutschen Forschungsschiffe sind schwimmende Labore der Umweltforschung. Sie sind in den Polargebieten und auf den Ozeanen fast pausenlos als Plattformen für die Wissenschaft unterwegs, um wichtige Erkenntnisse für den Umwelt- und Klimaschutz zu gewinnen. Durch die Förderung des Bundesforschungsministeriums verfügt die deutsche Meeres- und Polarforschung über eine der modernsten Forschungsflotten weltweit. Der Fund kann einen wichtigen Beitrag für die Umweltschutzaufgaben in der Antarktis leisten. Hierfür wird sich das BMBF auch im Rahmen der UN-Dekade der Ozeanforschung für nachhaltige Entwicklung, die noch bis 2030 läuft, weiter einsetzen.“

Für AWI-Direktorin und Tiefseebiologin Prof. Antje Boetius ist die aktuelle Studie ein Zeichen dafür, wie dringend die Einrichtung von Meeresschutzgebieten in der Antarktis ist. „Diese erstaunliche Entdeckung wurde durch eine spezielle Untersuchungstechnologie unter dem Eis ermöglicht, die wir im Rahmen meines ERC Forschungsprojektes entwickelt haben. Sie zeigt, wie wichtig es ist, unbekannte Ökosysteme untersuchen zu können, bevor wir sie stören. Wenn man bedenkt, wie wenig wir über das Leben im antarktischen Weddellmeer wissen, unterstreicht dies um so mehr die Notwendigkeit internationaler Bemühungen, ein Meeresschutzgebiet (MPA) einzurichten“, ordnet Antje Boetius die Ergebnisse der Studie ein, an der sie nicht direkt beteiligt war. Ein Vorschlag für ein MPA wurde unter der Leitung des Alfred-Wegener-Instituts erarbeitet und seit 2016 von der Europäischen Union und ihren Mitgliedsstaaten sowie weiteren unterstützenden Ländern in der internationalen Kommission zur Erhaltung der lebenden Meeresschätze der Antarktis (CCAMLR) vertreten.

Antje Boetius ergänzt: „Leider ist das MPA im Weddellmeer immer noch nicht einstimmig von der CCAMLR verabschiedet worden. Aber jetzt, da der Standort dieser außergewöhnlichen Brutkolonie bekannt ist, sollten Deutschland und andere CCAMLR-Mitglieder dafür sorgen, dass dort auch in Zukunft keine Fischerei und ausschließlich nicht-invasive Forschung stattfindet. Bisher haben die Abgeschiedenheit und die schwierigen Meereisbedingungen in diesem südlichsten Bereich des Weddellmeeres das Gebiet geschützt, aber angesichts des zunehmenden Drucks auf die Ozeane und die Polarregionen sollten wir beim Meeresschutz viel ehrgeiziger sein.“

Es stellt sich die Frage, ob die neu entdeckte und einzigartige Fischnestkolonie Begehrlichkeiten oder sogar einen Run der Fischerei zur Ausbeutung des Bestandes hervorrufen könnte. Die Fischerei im Südpolarmeer wird von der internationalen Kommission zur Erhaltung der lebenden Meeresschätze der Antarktis (Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources, CCAMLR) verwaltet und streng geregelt. Die Kommission hat 26 Mitglieder, darunter auch alle Staaten, die im Südpolarmeer fischen. Jegliche Fischereiaktivität muss der Kommission gemeldet und von allen Mitgliedern einstimmig befürwortet werden. Sollte also wirklich ein Land beabsichtigen, die Fischnest-Kolonie zu befischen, dann werden Deutschland, die Europäische Union und viele andere Staaten dies nicht erlauben. Im Gegensatz zu anderen Meeresgebieten hat es die in 1982 gegründete CCAMLR Kommission geschafft, keine Überfischung antarktischer Fischbestände zuzulassen. Dies spricht für die gute und nachhaltige Arbeit von CCAMLR. Auch durch die besondere Lage der Kolonie in der eisbedeckten Tiefsee gibt es derzeit kein Risiko durch illegale Fischerei. Im Südpolarmeer gibt es Anzeichen von illegaler Fischerei, aber nur in nördlicheren Gebieten, die ganzjährig eisfrei sind. Aufgrund der Meereisbedeckung im südlichen Weddellmeer kann man nur mit einem eisverstärkten Schiff bzw. mit einem Eisbrecher wie der Polarstern zu der Fischnest-Kolonie vordringen.

Das Wissen um die Kolonie trägt dazu bei, sich noch mehr für einen besonderen und langfristigen Schutzstatus unter dem von Deutschland initiierten Vorschlag für ein Schutzgebiet im Weddellmeer einzusetzen, der mittlerweile von 18 CCAMLR Mitgliedstaaten unterstützt wird.

Diese Pressemitteilung findet ihr beim Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung.

Hier könnt ihr das zugehörige Video über das Fischbrutgebiet ansehen, welches der Kameraschlitten des AWI aufgenommen hat.

Auch aufgrund der Vielzahl von Finnwalen, die ganzjährig die krillreichen Gewässer rund um die Elephant Island nutzen, sollte im südlichen Ozean ein Meeresschutzgebiet eingerichtet werden. Warum der Antrag, dass Weddellmeer zum größten Schutzgebiet der Welt zu erklären, im Jahr 2018 vorerst gescheitert ist, könnt ihr in unserem Politikblog nachlesen.

Wildfisch als Futter für Zuchtfische: Größte Einzelhändler Europas tragen weiter zur Überfischung der Meere bei

Pressemitteilung, 18.11.2021, Deutsche Umwelthilfe (DUH)

Die großen europäischen Lebensmittelhändler tragen auch mit ihrem Angebot vermeintlich ökologischerer Zuchtfische weiter zur Überfischung der Meere bei. Das ist das Ergebnis eines neuen Berichts der Deutschen Umwelthilfe (DUH) zusammen mit Changing Markets. Die Händler und ihre Zulieferer präsentieren Fische aus sogenannten Aquakulturen als Lösung, wie Fisch angeboten werden könne ohne die Meere zu überlasten. In den Aquakulturen werden die Fische speziell für den Verzehr gezüchtet, wichtige Bestände im Meer könnten dadurch geschont werden. Doch das System hat einen gewaltigen Fehler: Das Futter für die Zucht besteht wiederum zu einem erheblichen Teil aus Wildfischen. Jedes Jahr werden circa 20 Millionen Tonnen Wildfisch zu Fischmehl und -öl verarbeitet – das sind fast 20 Prozent des weltweiten Fischfangs. Aktuell landet jeder sechste weltweit gefangene Wildfisch als Futter in den Mägen von Zuchtfischen. Zwar wäre es möglich, die Verfütterung von Wildfisch in Aquakulturen zu stoppen. Doch keiner der größten europäischen Lebensmitteleinzelhändler ergreift ausreichende Maßnahmen dafür, deckt der Bericht auf. Das gilt auch für Groß- und Einzelhändler in Deutschland wie Aldi, Lidl und Edeka.

„Aquakultur ist keine umweltschonendere Alternative zur Fischerei, solange die Zuchtfische mit Wildfisch gefüttert werden. Die Groß- und Einzelhändler inklusive der bekannten Supermarktketten müssen deshalb ihrer Verantwortung gerecht werden. Sie dürfen keinen Fisch aus Aquakultur mehr verkaufen, der mit Wildfisch gefüttert wurde. Um das zu gewährleisten, müssen die Unternehmen ihre Lieferketten transparent und nachhaltig gestalten. Es gibt bereits nachhaltige Alternativen wie pflanzliche Futtermittel für Zuchtfische, die die Meere nicht zusätzlich belasten. Sie müssen jetzt genutzt werden, verbindlich und überprüfbar“, so Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer der DUH.

Keiner der untersuchten Einzelhändler hat ein konkretes Ziel für die Verringerung und letztendlich vollständige Vermeidung von Wildfängen in Futtermitteln. Deshalb kann keines der Unternehmen ausschließen und somit verhindern, dass seine Aquakultur-Lieferkette die marinen Ökosysteme und die Lebensgrundlagen der Menschen schädigt.

„Europas Lebensmittelhändler machen es Verbraucherinnen und Verbrauchern fast unmöglich, auf einem Produkt aus Fischzucht zu erkennen, ob Wildfisch im Futtermittel enthalten war. Die Produkte müssen endlich eindeutig gekennzeichnet sein. Zusätzlich sollten Verbraucherinnen und Verbraucher auch ihren Konsum überdenken, Fisch bewusst genießen und auf umweltfreundlichere Fischarten ausweichen – es gibt unzählige leckere Karpfen- und Muschelrezepte“, ergänzt Katharina Fietz, Referentin für Meeresnaturschutz bei der DUH.

Hintergrund:

Die Ergebnisse basieren auf einer vergleichenden Untersuchung von 33 führenden europäischen Lebensmitteleinzelhändlern, die Changing Markets und Partnerorganisationen zwischen März 2020 und Mai 2021 durchgeführt haben. Der gemeinsame Bericht bietet einen Überblick, wie die größten europäischen Supermarktketten mit der Beschaffung von Zuchtfisch umgehen.

Diese Pressemitteilung findet ihr bei der DUH.

Wer noch gerne ab und zu Fisch isst, kann sich mit dem WWF Fischratgeber einfach und schnell über einzelne Arten informieren. Durch ein Ampelsystem wird sofort deutlich, welcher Fisch eine gute – oder weniger gute Wahl ist.

AWI: Jährliches Meereisminimum in der Arktis

Pressemitteilung, 16.09.2021, Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung

Die Meereisausdehnung im Nordpolarmeer hat am 12. September 2021 mit 4,81 Millionen Quadratkilometern ihr jährliches Minimum erreicht. Damit reiht sich das Jahr auf Platz zwölf der Negativliste der absoluten Werte ein. Die Meereisausdehnung im September ist eines der stärksten Anzeichen für den Klimawandel, verdeutlichten Fachleute im kürzlich veröffentlichten Sachstandsbericht der Arbeitsgruppe I des Weltklimarats. Sie ist in den letzten vier Jahrzehnten um etwa 40 Prozent zurückgegangen.

Das arktische Meereisminimum im Jahr 2021 lag mit 4,81 Millionen Quadratkilometern gut 1,5 Millionen Quadratkilometer über dem des bisherigen Negativrekords im Jahr 2012. Damals erfassten Forschungssatelliten eine Restfläche von 3,27 Millionen Quadratkilometern. „Von einer Erholung des arktischen Meereises kann trotz dieses vergleichsweise moderaten Eisrückgangs keine Rede sein“, sagt Prof. Dr. Christian Haas, Leiter der Sektion Meereisphysik am Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung (AWI).

„Zum einen liegt auch das aktuelle Meereisminimum weit unter den Werten, wie wir sie noch aus den 1990er und 2000er Jahren kennen. Das heißt, es bestätigt den starken Abnahmetrend der Eisausdehnung von gut zehn Prozent pro Dekade.“ Zum anderen belegten sowohl Satellitenmessungen als auch Vor-Ort-Beobachtungen (etwa aus der Wandelsee im Nordosten Grönlands und aus der Beaufortsee), dass die Eisdicke abnimmt und die Meereiskonzentration in beiden Regionen außerordentlich gering ist. Die aktuelle Eisverteilung zeige abermals, wie variabel die Meereis-Entwicklung ist und welche regionalen Unterschiede von Jahr zu Jahr auftreten können. So wies das Jahr 2020 die zweitgeringste jemals beobachtete Meereisausdehnung auf, jedoch bedeutet der diesjährige Wert für die Fachleute keine Entwarnung: Ähnliche Sprünge in der verbleibenden Gesamteisfläche hat es beispielsweise vom Jahr 2012 (Negativrekord) auf 2013 gegeben sowie von 1995 (damaliges Rekordminimum) auf 1996.

Ausschlaggebend für die relativ langsame Eisschmelze in diesem Sommer war langanhaltender niedriger Luftdruck in der zentralen Arktis. „Seine Existenz hat vor allem im Juni und Juli den Einstrom warmer Luftmassen in die zentrale Arktis verhindert und die Meereissituation stabilisiert. Im August hat sich dann über dem europäischen Teil der Arktis ein Hochdrucksystem etabliert, das Tiefdrucksystem verlagerte sich hingegen in die Beaufortsee, was dort das Eis auseinander schob und Temperaturen von 2 bis 3 Grad Celsius unterhalb des langjährigen Mittels zur Folge hatte. Diese vergleichsweise kalte Luft verhinderte das Schmelzen des Eises, obwohl die Eiskonzentration in dieser Region teilweise sehr niedrig war”, sagt AWI-Klimatologin Dr. Monica Ionita.

Fachleute vom AWI und der Universität Bremen haben die regionalen Veränderungen sowie die klimatischen Bedingungen im Meereisportal umfassend analysiert: https://www.meereisportal.de/archiv/2021-kurzmeldungen-gesamttexte/meereis-minimum-anhaltend-niedriger-luftdruck-bremst-den-eisrueckgang-in-der-arktis/

Diese Pressemitteilung findet ihr beim Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung.

Der Rückgang des Meereises liegt auch an dem Einstrom warmer Wassermassen aus dem Nordatlantik in die europäischen Randmeere des Arktischen Ozeans. Mehr darüber könnt ihr in unserem Klima– und Forschungsblog nachlesen.

AWI: Zirkumpolarstrom fließt in Warmphasen schneller

Pressemitteilung, 24.06.2021, Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung

Intensität des Antarktischen Zirkumpolarstroms könnte künftig zunehmen und den Klimawandel verstärken

Die weltweit größte Ozeanströmung um die Antarktis bestimmt den Transport von Wärme, Salz und Nährstoffen im Weltozean entscheidend mit. Ein internationales Studienteam unter Leitung des Alfred-Wegener-Instituts hat nun Sedimentproben aus der Drake-Passage ausgewertet. Das Ergebnis: Während der letzten Warmzeit strömte das Wasser schneller als heute. Dies könnte eine Blaupause für die Zukunft sein und weltweit Folgen haben. So könnte etwa die Aufnahmekapazität des Südlichen Ozeans für CO2 aus der Atmosphäre sinken, was wiederum den Klimawandel verstärkt. Die Studie ist jetzt im Fachmagazin Nature Communications erschienen.

Der Antarktische Zirkumpolarstrom (engl. Antarctic Circumpolar Current, ACC) ist die mächtigste Ozeanströmung der Welt. Weil keine Landmasse den Weg versperrt, treiben die Stürme der Westwinddrift das Wasser ungehindert nach Osten, immer im Uhrzeigersinn um die Antarktis herum. So entsteht ein gigantischer Strömungsring, der den Pazifik, den Atlantik und den Indischen Ozean im Süden miteinander verbindet. Damit ist der ACC der zentrale Verteiler in der globalen Ozeanzirkulation – auch bekannt als „Globales Förderband“ – und beeinflusst so den ozeanischen Wärmetransport und die marinen Stoffkreisläufe auf der ganzen Welt. Große Veränderungen im ACC haben deshalb globale Folgen.

„Obwohl der ACC eine wichtige Rolle für das Klima von morgen spielt, ist das Wissen über sein Verhalten immer noch sehr begrenzt“, sagt Dr. Shuzhuang Wu, Forscher in der Sektion Marine Geowissenschaften am Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung (AWI) und Erstautor der Nature Communications-Studie. „Um die damit verbundenen Unsicherheiten in den Klimamodellen auszuräumen und die Vorhersagen zu verbessern, brauchen wir deshalb dringend Paläodaten, aus denen wir die Zustände und das Verhalten des ACC in der Vergangenheit rekonstruieren können.“

Die einzige Engstelle auf dem ringförmigen Weg des ACC ist die Drake-Passage zwischen der Südspitze Südamerikas und der Nordspitze der antarktischen Halbinsel. Hier pressen sich gewaltige 150 Millionen Kubikmeter Ozeanwasser pro Sekunde hindurch – das entspricht der 150-fachen Wassermenge aller Flüsse der Erde. In diesem Nadelöhr lassen sich Veränderungen des gesamten Stroms besonders gut ablesen. Deshalb fuhren die AWI-Forschenden 2016 an Bord des Forschungseisbrechers Polarstern in die Drake-Passage, um die Sedimentablagerungen der vergangenen Jahrtausende zu untersuchen. „Die Bodenströmung ist hier so stark, dass die Sedimente an vielen Stellen einfach fortgespült werden“, sagt der damalige Fahrtleiter und Studienmitautor Dr. Frank Lamy. „Trotzdem konnten wir mit dem Sedimentecholot der Polarstern Sedimenttaschen aufspüren und unter anderem einen mehr als 14 Meter langen Bohrkern aus 3.100 Metern Tiefe bergen. Das war ein großer Erfolg, weil die letzten vergleichbaren Kerne aus dem Bereich der Drake-Passage aus den 1960er Jahren stammen.“

Die Sedimente des geborgenen Kerns haben sich innerhalb der letzten 140.000 Jahre bis heute abgelagert. Damit decken sie einen kompletten Glazial-Interglazial-Zyklus ab, enthalten also Informationen aus der letzten Eiszeit, die vor 115.000 Jahren begann und vor 11.700 Jahren endete, und der vorhergehenden Eem-Warmzeit, die vor 126.000 Jahren begann.

Durch eine Analyse der Korngröße der abgelagerten Sedimente konnte das Studienteam die Strömungsgeschwindigkeit und das transportierte Wasservolumen des ACC in der Drake-Passage rekonstruieren. Aufgrund vieler kleiner Partikel auf dem Höhepunkt der letzten Eiszeit berechneten die Forschenden eine niedrige Geschwindigkeit und ein im Vergleich zu heute deutlich geringeres Wasservolumen. Grund dafür sind schwächere Westwinde und ausgedehnteres Meereis im Süden der Passage. Während der Kaltzeit blies der Hauptantrieb des ACC also schwächer und hatte weniger Angriffsfläche auf dem Wasser. Aus den sehr großen Partikeln auf dem Höhepunkt der Warmzeit ergaben sich dagegen eine hohe Strömungsgeschwindigkeit und ein im Vergleich zu heute 10-15 Prozent größerer Durchstrom.

„Auf dem Höhepunkt der letzten Warmzeit von 115.000 bis 130.000 Jahren vor heute war es weltweit im Schnitt 1,5° bis 2° C wärmer als heute. Der Zirkumpolarstrom könnte sich also im Zuge der globalen Erwärmung in Zukunft beschleunigen“, sagt Frank Lamy. „Das hätte weitreichende Auswirkungen auf das Klima. Zum einen prägt der ACC andere Ozeanströmungen wie den Golfstrom, der unser Klima in Nordwesteuropa mitbestimmt. Zum anderen nehmen die Ozeane etwa ein Drittel des zusätzlichen CO2 aus der Atmosphäre auf. Ein schnellerer ACC fördert jedoch den Auftrieb von CO2-reichem Tiefenwasser an die Oberfläche. Die Aufnahmekapazität der Ozeane für atmosphärisches CO2 könnte sich damit reduzieren und die Konzentration in der Luft könnte schneller steigen. Langfristig könnten dann sogar große Teile des Südlichen Ozeans zu einer CO2-Quelle werden.“

Diese Pressemitteilung findet ihr beim Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung.

Wie der Zirkumpolarstrom werden auch andere Meeresströmungen aufgrund der Erderwärmung künftig immer schneller fließen. Mehr darüber könnt ihr in unserem Klima- und Forschungsblog nachlesen.

Klimawandel führt zu großen Ozonverlusten über der Arktis

Pressemitteilung, 23.06.2021, Alfred-Wegener-Institut

Ergebnisse der MOSAiC-Expedition zeigen: Die erwartete Erholung der Ozonschicht könnte ausbleiben, wenn die globale Erwärmung nicht gebremst wird

Im Frühjahr 2020 registrierte die MOSAiC-Expedition einen Rekordverlust von Ozon in der arktischen Stratosphäre. Wie die Auswertung von meteorologischen Daten und Modellrechnungen durch das Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung (AWI) nun zeigen, könnte sich der Ozonabbau im arktischen Polarwirbel bis zum Ende des Jahrhunderts noch intensivieren, wenn eine schnelle und konsequente Reduktion der globalen Treibhausgasemissionen ausbleibt. Dies könnte künftig auch in Europa, Nordamerika und Asien die UV-Strahlungsbelastung jeweils weiter erhöhen, wenn Teile des Polarwirbels nach Süden verdriften. Mit ihren Ergebnissen stellen die Forschenden die bislang verbreitete Erwartung in Frage, dass der Ozonverlust wegen des Verbots der Produktion von Fluorchlorkohlenwasserstoffen (FCKWs) in wenigen Jahrzehnten überall zum Erliegen kommt. Die AWI-Studie wurde in Kooperation mit der University of Maryland und dem Finnish Meteorological Institute durchgeführt und ist jetzt im Wissenschaftsmagazin Nature Communications online erschienen.

Als die Polarstern am 12. Oktober 2020 von MOSAiC – der größten Arktis-Expedition der Geschichte – nach Bremerhaven zurückkehrte, hatte sie besorgniserregende Nachrichten im Gepäck: Weite Flächen offenen Wassers nördlich von Grönland und Meereis voller Schmelztümpel am Nordpol zeugten von den schon jetzt dramatischen Auswirkungen der globalen Erwärmung in der Arktis. Doch nicht nur die rasante Eisschmelze macht dem Expeditionsleiter Markus Rex Sorgen: „Messungen während der Expedition haben gezeigt, dass der chemische Ozonverlust über der Arktis im Frühjahr 2020 größer war als jemals zuvor. Eine umfassende Analyse hat nun ergeben, dass dies auch das Resultat von Klimaveränderungen war. Unsere Arbeiten zeigen leider, dass trotz des weltweiten Verbots der ozonzerstörenden Substanzen bis zum Ende des 21. Jahrhunderts mit weiter zunehmenden Ozonverlusten über der Arktis zu rechnen ist, wenn der Klimawandel ungebremst weiter voranschreitet.“ Während MOSAiC waren im Höhenbereich des Ozonmaximums ca. 95% des Ozons zerstört. Die Ozonschichtdicke wurde dadurch um mehr als die Hälfte reduziert, obwohl die Konzentration der ozonzerstörenden Substanzen seit der Jahrtausendwende sinkt – ein Erfolg internationaler Maßnahmen zum Schutz der Ozonschicht.

Ist die Ozonschicht – eine schützende Barriere gegen schädliche UV-Strahlung – über der Arktis also zunehmend bedroht?

Um eine Antwort zu finden, hat das Team um die AWI-Wissenschaftler Peter von der Gathen und Markus Rex sowie Ross Salawitch von der University of Maryland Daten von 53 Computermodellen ausgewertet, die im Rahmen der „Coupled Model Intercomparison Project Phasen 5 und 6“ (CMIP5, CMIP6) international zusammengestellt wurden. Darauf basierend haben die Forschenden den Ozonabbau im arktischen Polarwirbel bis zum Jahr 2100 abgeschätzt. Beim Polarwirbel handelt es sich um ein relativ abgeschlossenes Tiefdruckgebiet in der Stratosphäre in 15 bis 50 Kilometern Höhe, das sich in jedem Herbst über der Arktis bildet und unterschiedlich lange über den Winter bis in das Frühjahr hinein bestehen bleibt. „Damit es zu einem Abbau von Ozon in der Arktis kommt, muss sich die Stratosphäre im Bereich der Ozonschicht stark abkühlen“, sagt Peter von der Gathen, Erstautor der Studie. „Bei tiefen Temperaturen wird Chlor, das normalerweise in unschädlichen Substanzen gebunden ist, freigesetzt. In der Folge zerstört es zusammen mit Brom bei Sonneneinstrahlung Ozon. Das geschieht nur, wenn die Temperaturen im Winter tief genug fallen. Bei unserer Studie haben wir deshalb auf Basis der langfristigen Temperaturentwicklung im Polarwirbel und dem erwarteten Rückgang der Chlor- und Bromverbindungen auf die Ozonverluste der kommenden Jahrzehnte geschlossen.“

Substanzen wie etwa Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKWs) und Halone, welche die ozonzerstörenden Chlor- und Bromatome beinhalten, sind trotz des Produktionsbanns durch das Montrealer Protokoll von 1987 noch immer reichlich in der Atmosphäre vorhanden, weil sie nur langsam abgebaut werden. „Bis zum Jahr 2000 stiegen die Konzentrationen dieser Substanzen im Polarwirbel noch“, sagt Peter von der Gathen. „Seitdem fallen sie und liegen heute bei 90 Prozent des Maximums. Erst zum Ende des Jahrhunderts werden sie nach Einschätzung der World Meteorological Organization unter 50 Prozent gesunken sein. Da es unregelmäßig mal warme und mal kalte stratosphärische Winter im Polarwirbel gibt, ist der Ozonabbau entsprechend unterschiedlich stark ausgeprägt. Dem überlagert zeigt unsere Analyse meteorologischer Daten der letzten 56 Jahre jedoch einen signifikanten Trend hin zu tieferen Temperaturen in den kalten stratosphärischen Wintern und damit verbunden hin zu steigenden Ozonverlusten. Die Auswertung der Klimamodelle zeigt zudem klar, dass dieser Trend Teil des Klimawandels und damit das Ergebnis der globalen Treibhausgasemissionen ist.“

Der komplexe Mechanismus dahinter ist zumindest teilweise bekannt: Dieselben Gase, die an der Erdoberfläche zur globalen Erwärmung führen (wie CO2), befördern eine Abkühlung der höheren Luftschichten in der Stratosphäre, wo die Ozonschicht liegt. „Darüber hinaus sehen wir aufgrund des Klimawandels Änderungen in den vorherrschenden Windsystemen. Wir nehmen an, dass diese Änderungen ebenfalls zu tieferen Temperaturen im Polarwirbel führen. Der Trend hin zu kälteren Wintern in der arktischen Stratosphäre war unter Wissenschaftlern bislang umstritten. Selbst mit einem Trend ging man jedoch immer davon aus, dass der Klimawandel den wiederkehrenden Ozonabbau über der Arktis im ungünstigsten Fall noch einige Jahre verlängert“, erklärt Peter von der Gathen. „Spätestens danach – so dachten auch wir – sollten dann die sinkenden Konzentrationen der FCKWs so stark ins Gewicht fallen, dass der Ozonverlust kontinuierlich geringer wird. Doch unseren Berechnungen nach kann es in der Arktis auch anders kommen.“

So zeigt die Auswertung des Forschungsteams, dass die künftigen chemischen Ozonverluste in der Arktis massiv von der Menge der bis zum Ende des Jahrhunderts ausgestoßenen Treibhausgase abhängt. Werden die Emissionen in den kommenden Jahrzehnten drastisch reduziert, sagt die Studie tatsächlich einen bald einsetzenden und danach beständigen Rückgang der Ozonverluste voraus. Für die ungünstigen Szenarien mit steigenden Treibhausgasemissionen ist dagegen das Gegenteil der Fall. „Wenn wir unsere Treibhausgasemissionen nicht schnell und umfassend reduzieren, könnte der arktische Ozonverlust trotz des großen Erfolgs des Montrealer Protokolls bis zum Ende des laufenden Jahrhunderts immer schlimmer werden, statt der allgemein erwarteten Erholung zu folgen“, erklärt Markus Rex. „Dies stellt einen fundamentalen Paradigmenwechsel in unserer Beurteilung der Zukunft der arktischen Ozonschicht dar. Und das betrifft auch unser Leben in Europa, Nordamerika und Asien. Denn der arktische Polarwirbel driftet immer mal wieder auch über Mitteleuropa, so dass es auch in Deutschland jeweils im Frühjahr zu einigen Tagen reduzierter Ozonschicht kommen kann, was dann in diesen Perioden zu erhöhter UV-Strahlung und letztlich zu Sonnenbränden und größerer Hautkrebsgefahr führen kann.“

Für Markus Rex ist die Botschaft aus der Arktis klar: „Es gibt viele gute Gründe, die Treibhausgasemissionen schnell und umfassend zu reduzieren. Eine drohende Verschärfung des Ozonabbaus über der Arktis kommt jetzt noch dazu.“

Diese Pressemitteilung findet ihr beim Alfred-Wegener-Institut.

Weitere Informationen über die MOSAiC-Expedition und die Auswertung der gesammelten Daten findet ihr in unserem Klima- und Forschungsblog.

AWI: Wärmeattacken aus dem Meer: Ozean setzt arktischem Meereis zu

Pressemitteilung, 15.06.2021, Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung

Der Einstrom warmer Wassermassen aus dem Nordatlantik in die europäischen Randmeere des Arktischen Ozeans trägt insbesondere im Winter zu einer deutlichen Abnahme des Meereiswachstums bei. Beweise dafür präsentieren Meereisphysiker des Alfred-Wegener-Institutes, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung (AWI) gemeinsam mit Forschenden aus den USA und Russland in zwei neuen Studien. Darin zeigen sie zum einen, dass die Wärme aus dem Atlantik das winterliche Eiswachstum in der Barents- und Karasee bereits seit Jahren hemmt. Zum anderen können sie belegen, dass Wärmeattacken atlantischer Wassermassen auch weiter östlich, am Nordrand der Laptewsee, das Eisdickenwachstum mitunter so nachhaltig beeinflussen, dass die Effekte selbst ein Jahr später noch nachweisbar sind, wenn das Eis über den Nordpol Richtung Grönland gedriftet ist und die Arktis durch die Framstraße verlässt. Diese Studie umfasst auch Daten von der MOSAiC-Expedition.

Den zunehmenden Einstrom warmer atlantischer Wassermassen in den Arktischen Ozean bezeichnen Meeresforschende als Atlantifizierung. Bislang hat die Wissenschaft diesen Prozess vor allem aus ozeanographischer Perspektive untersucht. In zwei neuen Studien beziffern AWI-Meereisphysiker nun erstmals, welche Auswirkungen der Wärmeeintrag auf das Meereiswachstum in der Arktis hat. Zu beachten ist dabei, dass überall dort, wo im Sommer die Meereisdecke komplett wegschmilzt, das Meer im anschließenden Winter besonders viel Wärme an die Atmosphäre abgibt. Infolgedessen gefriert das Meer so rasant, dass die sommerlichen Eisverluste kompensiert werden. „Junges, dünnes Meereis leitet Wärme deutlich besser als dickes Eis und schützt das Meer deshalb schlechter vor der Auskühlung. Gleichzeitig gefriert mehr Wasser an der Eisunterseite, weshalb dünnes Eis auch schneller wächst als dickeres Eis“, erläutert AWI-Meereisphysiker Dr. Robert Ricker.

Dieses wichtige Winterwachstum läuft jedoch nicht mehr in allen Randmeeren reibungslos ab, wie Robert Ricker und Kollegen mithilfe von Langzeitdaten zur Dicke, Konzentration und Drift des arktischen Meereises herausgefunden haben. „Wir haben Satellitendaten der ESA Climate Change Initiative ausgewertet und sehen, dass im Zeitraum von 2002 bis 2019 vor allem in der Barentssee und der Karasee immer weniger Meereis gebildet wurde“, berichtet Ricker. In der Ostsibirischen See sowie in der Beaufort- und Tschuktschensee hingegen sei die winterliche Eisproduktion noch groß genug, um die Sommerverluste auszugleichen.

Um der Ursache dieser regional unterschiedlichen Entwicklungen auf den Grund zu gehen, simulierten die Wissenschaftler das Wechselspiel zwischen Ozean, Eis, Wind und Lufttemperatur für die zurückliegenden vier Jahrzehnte mit zwei gekoppelten Eis-Ozean-Modellen. Beide Simulationen führten zur selben Erkenntnis. „Verantwortlich sind warme Wassermassen, die aus dem Nordatlantik in den Arktischen Ozean strömen und das Eiswachstum in der Barentssee und Karasee bremsen oder sogar verhindern. Bildet sich doch neues Eis, so ist dieses deutlich dünner als früher“, sagt Robert Ricker und fügt hinzu: „Sollte sich die Atlantifizierung in diesem Maße fortsetzen und die Wintertemperaturen in der Arktis weiter ansteigen, werden wir langfristig auch Veränderungen in weiter östlich liegenden Regionen des Arktischen Ozeans sehen.“ Unter diesen Umständen werde die Eisdecke des Arktischen Ozeans dann kleiner, dünner und fragiler werden als sie ohnehin schon ist.

Von ersten Anzeichen, dass die aufsteigende Meereswärme die Eisbildung auch in der Laptewsee bremst, berichten die AWI-Meereisphysiker in der zweiten Studie, die auch Messungen der Eisscholle der einjährigen MOSAiC-Expedition im Spätsommer 2020 beinhaltet. Darin werten die Forschenden die Langzeitdaten ihres Meereisdicken-Messprogramms „IceBird“ in der Arktis aus und rekonstruieren die Herkunft außergewöhnlich dünnen Meereises, welches sie im Sommer 2016 in der nördlichen Framstraße vom Forschungsflugzeug aus vermessen haben. Das Eis war damals gerade mal 100 Zentimeter dick und somit bis zu 30 Prozent dünner als in den Jahren zuvor – eine Differenz, die sich die Forscher zunächst nicht erklären konnten. „Um das Rätsel zu lösen, haben wir zunächst mithilfe von Satellitenaufnahmen die Driftroute des Eises zurückverfolgt. Es stammte ursprünglich aus der Laptewsee“, berichtet AWI-Meereisphysiker Dr. Jakob Belter. Anschließend überprüften die Wissenschaftler das Wetter entlang der Strecke. Doch die Atmosphärendaten zeigten für den Zeitraum von 2014 bis 2016 keinerlei Auffälligkeiten.

Die Antwort musste also im Ozean liegen – und tatsächlich: Von Januar bis Mai 2015 dokumentierten Forschende der Universität Fairbanks Alaska im Meeresgebiet nördlich der Laptewsee außergewöhnlich hohe Wassertemperaturen. Die Wärme, so weiß man heute, war mit atlantischen Wassermassen aus der Tiefe aufgestiegen und hatte das winterliche Wachstum des jungen Meereises verlangsamt. „Anhand der Satellitendaten können wir belegen, dass das dünne Eis, welches wir im Juli 2016 in der Framstraße vermessen haben, zuvor genau durch dieses außergewöhnlich warme Meeresgebiet vor der russischen Kontinentalkante gewandert ist“, sagt Dr. Jakob Belter. Die Meereshitzewelle muss zudem ein so starkes Ereignis gewesen sein, dass ihre Auswirkungen auf das Dickenwachstum des Meereises bis zum Ende der Drift über den Arktischen Ozean nicht wieder ausgeglichen werden konnten.

Beide neuen Studien unterstreichen die Bedeutung von Langzeitdatenreihen für die Meereisforschung in der Arktis. „Wenn wir die Veränderungen des arktischen Meereises verstehen wollen, sind Langzeitbeobachtungen der Eisdicke mit Hilfe von Satelliten und Flugzeugen unverzichtbar. Gemeinsam mit Modelldaten zeichnen sie ein Gesamtbild mit jener Detailschärfe, die wir benötigen, um die wirklich entscheidenden Prozesse der sich verändernden Arktis zu identifizieren“, sagt Jakob Belter.

Diese Pressemitteilung findet ihr beim Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung.

Das Forschungsschiff Polarstern ist wieder in Richtung Arktis gestartet, um Langzeitbeobachtungen, die Veränderungen im Ökosystem belegen, fortzusetzen. Mehr darüber erfahrt ihr in unserem Forschungsblog.

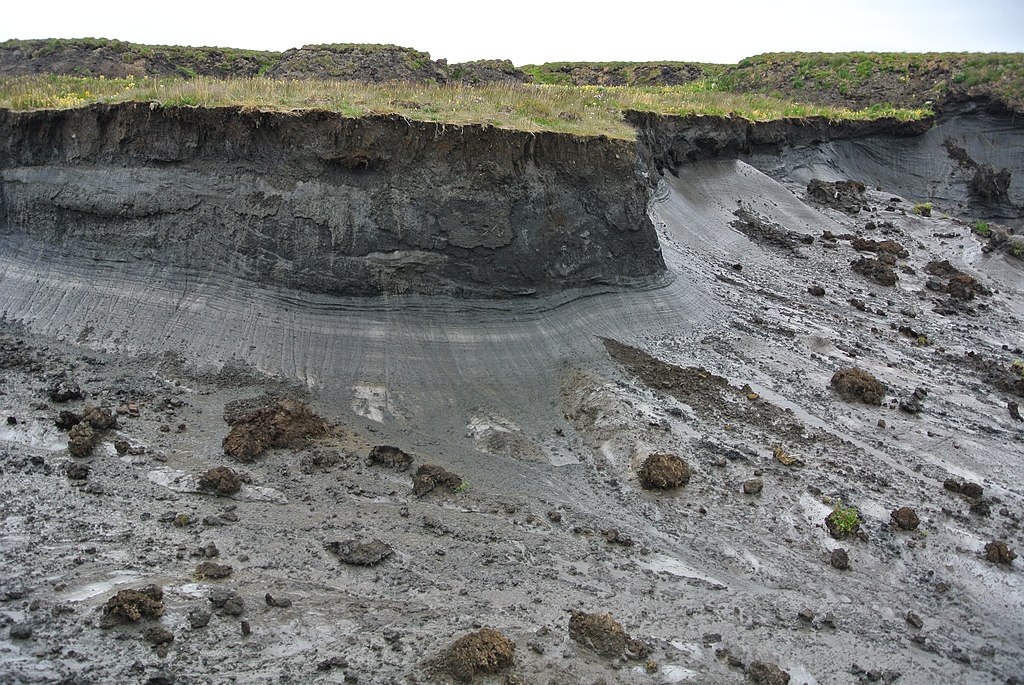

Ältester Permafrostboden von Sibirien entdeckt

Pressemitteilung, 15.06.2021, Alfred-Wegener-Institut

Ein internationales Team von Fachleuten hat bei der Altersbestimmung einer Permafrostschicht in Sibirien einen neuen Rekord aufgestellt: Sage und schreibe mindestens 650.000 Jahre ist der Boden an der tiefsten Stelle alt. Die jetzt im Magazin Quaternary Research veröffentlichten Forschungsergebnisse zeigen aber auch, wie empfindlich der Boden auf Störungen reagiert – und wie schnell er zerstört werden kann.

Ein internationales Forschungsteam hat das Alter des bislang ältesten, bekannten Permafrostbodens in Sibirien bestimmt. Der Boden in 50 Metern Tiefe in der Nähe der ostsibirischen Gemeinde Batagai ist seit rund 650.000 Jahren gefroren – ein Rekord. „Das bedeutet, dass diese Permafrostschicht bereits mehrere Kalt- und Warmzeiten überdauert hat“, sagt der Geograph Dr. Thomas Opel vom Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar und Meeresforschung (AWI) in Potsdam. Diese Erkenntnis ist von Bedeutung, weil sie zeigt, dass Permafrostböden selbst in wärmeren Zeiten nicht gänzlich abtauen müssen. So hat der Permafrostboden von Batagai offensichtlich auch besonders warme Phasen vor rund 130.000 Jahren überstanden, als es in der Arktis im Sommer rund vier bis fünf Grad Celsius wärmer war als heute. Beim Permafrost handelt es sich um Böden und Gesteine, die permanent gefroren sind, teilweise bis zu mehrere Hundert Meter tief. Sie kommen vor allem in Nordamerika und Sibirien aber auch in Hochgebirgen vor und konservieren wie eine gigantische Gefriertruhe riesige Mengen abgestorbener Biomasse, vor allem Pflanzenreste aber auch Überreste von Vertretern der Tierwelt der letzten Eiszeit wie Mammut oder Wollnashorn. Taut der Permafrost auf, werden Bakterien aktiv, die die uralte Biomasse abbauen und durch ihren Stoffwechsel die Klimagase Kohlendioxid und Methan freisetzen; je stärker das Tauen, desto stärker der Gasausstoß. Im Hinblick auf den heutigen Klimawandel befürchten Fachleute, dass sich dadurch der Treibhauseffekt noch verstärkt.

Unter günstigen Bedingungen haltbarer als gedacht

Insofern sind die aktuellen Ergebnisse, die das Forschungsteam jetzt im Magazin Quaternary Research veröffentlicht haben, von großer Relevanz. Sie zeigen, dass sehr alter, tief begrabener Permafrost bei tiefen Temperaturen im Boden natürliche Wärmeperioden überdauern kann, während der Permafrost anderenorts und vor allem von der Oberfläche her durch Erwärmung massiv abtaut. Andererseits zeigt die Situation bei Batagai aber auch, wie empfindlich der Permafrostboden auf Störungen durch den Menschen reagiert. Der 650.000 Jahre alte Permafrostboden liegt an einem Berghang eigentlich in rund 50 Meter Tiefe, wo permanent eine Temperatur von etwa minus 10 Grad Celsius herrscht. Ein Teil des Hangs aber war zwischen den 1940er und 1960er Jahren teilweise entwaldet und außerdem mit schweren Kettenfahrzeugen einer nahe gelegen Mine befahren worden. Dadurch ging die schützende und isolierende Pflanzendecke verloren. In der Folge taute der jüngere Permafrost an der Oberfläche im Sommer auf, bis der Boden schließlich ins Rutschen geriet und den alten Permafrost freilegte. Seit Jahren trägt das Schmelzwasser das aufgetaute Material hangabwärts, sodass ein großer Krater entstanden ist. Inzwischen ist die Abbruchkante bis zu 50 Meter tief. Zudem erodiert der Hang weiter um bis zu 30 Meter pro Jahr.

Kombination verschiedener Analysemethoden

Das internationale Team aus deutschen, russischen und englischen Forscherinnen und Forschern hat unter Leitung von Prof. Julian Murton von der University of Sussex den Permafrostboden vom oberen Ende der Abbruchkante bis zu ihrem Fuß mit verschiedenen Methoden untersucht, um das Alter des Permafrostes in den verschiedenen Tiefen genau zu bestimmen. Durch Bestrahlung mit Licht wurde beispielsweise gemessen, wann die in den Sandkörnern enthaltenen Quarz- und Feldspatkristalle in den verschiedenen Tiefen von nachfolgenden Schichten überlagert wurden und zum letzten Mal dem Sonnenlicht ausgesetzt waren. Die Forschenden vom Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf bestimmten dahingegen in den Eisproben die Konzentration von radioaktivem und stabilem Chlor mittels der hochsensitiven Beschleunigermassenspektrometrie. Dadurch ließ sich direkt das Alter des Eises selbst bestimmen, welches sich in Form langer Keile im Laufe von Jahrtausenden im Permafrost gebildet hat.

Des Weiteren wurden Isotope bestimmter chemischer Elemente gemessen. Mit Isotopen bezeichnet man Atome, die unterschiedlich viele Neutronen besitzen und damit unterschiedlich schwer sind. Vom Sauerstoff etwa gibt es in der Natur drei Isotope: 16O, 17O und 18O, von denen das Team um Thomas Opel zwei für die Analysen nutzte. 18O hat zwei Neutronen mehr als 16O und ist somit schwerer. Im Laufe von Warm- und Kaltzeiten ändert sich die Konzentration der 16O- und 18O-Isotope im Eis der Gletscher und Permafrostböden, woraus man auf die vorherrschenden Klimabedingungen und damit indirekt auf das Alter der verschiedenen Permafrostschichten und des enthaltenen Eises schließen kann.

„Die Datierungsergebnisse von Batagai zeigen eindrucksvoll, wie stabil ein Permafrostboden sein kann und so Jahrhunderttausende überdauert“, sagt Thomas Opel. „Aber auch, wie empfindlich er gegenüber Störungen ist.“ Der Schaden sei irreparabel, weil der offen liegende Permafrostboden in jedem Sommer weiter abtaue. In den vergangenen 50 Jahren hat sich die Hangrutschung bereits auf eine Breite von rund 900 Metern ausgedehnt.

Kürzlich gestartetes Kooperationsprojekt

Das Potential des alten Permafrosts von Batagai für die Rekonstruktion von Klima- und Umweltbedingungen vergangener Zeiten ist Gegenstand eines gemeinsamen Forschungsprojekts vom AWI in Potsdam und der Northumbria University aus England, das kürzlich gestartet ist. In diesem vom britischen Leverhulme Trust geförderten Projekt soll untersucht werden, unter welchen Klimabedingungen in der geologischen Vergangenheit sich der sibirische Permafrost gebildet hat, stabil war oder degradiert ist. Diese Erkenntnisse sind wichtig für Vorhersagen über die zukünftige Entwicklung des Permafrosts im Zuge der voranschreitenden Klimaerwärmung. Sowohl die bisherigen als auch die zukünftigen Arbeiten des AWI in Potsdam zu Batagai beruhen insbesondere auf der langjährigen Zusammenarbeit mit dem Melnikov Permafrost Institut und der Nordöstlichen Föderalen Universität in Jakutsk.

Diese Pressemitteilung findet ihr beim Alfred-Wegener-Institut.

Das Schmelzen der Permafrostböden aufgrund der Klimakrise gehört, wie das Schmelzen der Eisschilde, zu den sogenannten Kipppunkten. Mehr darüber könnt ihr in unserem Forschungs– und Klimablog nachlesen.

Neue Analyse zeigt Risiken der Erderhitzung für Deutschland

Pressemitteilung, 14.06.2021, Umweltbundesamt

Bei einem ungebremsten Klimawandel würden die Risiken durch Hitze, Trockenheit und Starkregen im gesamten Bundesgebiet künftig stark ansteigen. Das zeigen die Ergebnisse der Klimawirkungs- und Risikoanalyse (KWRA) des Bundes, die heute von Bundesumweltministerium und Umweltbundesamt vorgestellt wurde. Die Schäden wirken sich dabei wie bei einem Dominoeffekt von bereits heute stark belasteten Ökosystemen wie Böden, Wäldern und Gewässern hin zum Menschen und seiner Gesundheit aus.

Bundesumweltministerin Svenja Schulze: „Der Klimawandel bedroht die Lebensgrundlagen kommender Generationen und schränkt ihre Freiheiten ein. Die wichtigste Vorsorge ist entschlossener Klimaschutz. Doch auch für die bereits nicht mehr vermeidbaren Folgen des Klimawandels ist eine umfassende Vorsorge nötig: Deutschland braucht mehr Bäume in den Städten, mehr Grün auf den Dächern, mehr Raum für die Flüsse und vieles mehr. Und es muss schnell gehen, denn viele Maßnahmen brauchen Zeit bis sie wirken. Es dauert, bis ein Stadtbaum gewachsen ist und Schatten spendet in überhitzten Städten. Zugleich müssen alle politischen Ebenen mitmachen können. Kommunen sind als erste von den Folgen des Klimawandels betroffen. Städte, Landkreise und Gemeinden sollen daher jetzt die Unterstützung erhalten, die zu ihnen passt. Das Bundesumweltministerium wird Kommunen ab Juli mit einem eigenen Beratungszentrum beim Finden individueller Lösungen unterstützen. Wir werden auch den Einsatz von Anpassungsmanagern fördern, die vor Ort die Klimaanpassung vorantreiben. Im nächsten Schritt wird die Bundesregierung auf Basis der Klimawirkungs- und Risikoanalyse verlässliche finanzielle und rechtliche Rahmenbedingungen für eine wirksame Klimaanpassung schaffen müssen.“

Dirk Messner, Präsident des Umweltbundesamtes: „Zum Ende des Jahrhunderts könnten einige Risiken in Deutschland so stark ansteigen, dass sie nur durch tiefgreifende Vorsorgemaßnahmen reduziert werden können. Wir müssen jetzt handeln. Dazu gehört die konsequente Umsetzung naturbasierter Maßnahmen, auch beim Hochwasser- und Küstenschutz, wie Auenrenaturierung. Parallel müssen wir die Verschmutzung und Übernutzung von Wasser, Boden und Luft drastisch verringern, und in eine massive Begrünung von Freiflächen und Gebäuden investieren. Landschaften und Städte müssen wir so umbauen, dass sie sich ohne Schäden an Ökosystemen, Häusern und Infrastrukturen wie ein Schwamm mit Wasser vollsaugen und es wieder abgeben können. Wir müssen asphaltierte Flächen verkleinern oder mit wasserdurchlässigen Baustoffen ersetzen, Freiflächen und Begrünung schaffen und den Flächenverbrauch so schnell wie möglich reduzieren. Viele dieser Anpassungsmaßnahmen stärken nicht nur die Ökosysteme, sondern verbessern zugleich die Lebensqualität und die Gesundheit der Menschen.“

Tobias Fuchs, Vorstand Klima und Umwelt des Deutschen Wetterdienstes: „Der Klimawandel schreitet weiter voran. Die Zunahme der Treibhausgaskonzentrationen ist bisher ungebremst. Das hat Folgen. So ist die durchschnittliche Jahrestemperatur in Deutschland seit 1881 bereits um 1,6 Grad gestiegen – stärker als weltweit. Die Auswirkungen spüren wir hierzulande. Zum Beispiel hat sich die Zahl der Hitzetage mit Höchsttemperaturen über 30 Grad Celsius fast verdreifacht und die Winterniederschläge stiegen um 27 Prozent. Und wie sieht unsere Klimazukunft aus? Wenn der schlechteste Fall unseres Szenarios eintritt, dann erwarten wir für Deutschland einen Anstieg der mittleren Lufttemperatur bis zur Mitte des Jahrhunderts zwischen 2,3 und 3 Grad – im Vergleich zum frühindustriellen Zeitalter. Steigen die Treibhausgasemissionen kontinuierlich an und stabilisieren sich zum Ende des 21. Jahrhunderts auf einem sehr hohen Niveau, könnten die Temperaturen hierzulande bis 2100 um 3,9 bis 5,5 Grad steigen.“

In der Klimawirkungs- und Risikoanalyse 2021 (KWRA) für Deutschland wurden über 100 Wirkungen des Klimawandels und deren Wechselwirkungen untersucht und bei rund 30 davon sehr dringender Handlungsbedarf festgestellt. Dazu gehören tödliche Hitzebelastungen, besonders in Städten, Wassermangel im Boden und häufigere Niedrigwasser, mit schwerwiegenden Folgen für alle Ökosysteme, die Land- und Forstwirtschaft sowie den Warentransport. Es wurden auch ökonomische Schäden durch Starkregen, Sturzfluten und Hochwasser an Bauwerken untersucht sowie der durch den graduellen Temperaturanstieg verursachte Artenwandel, einschließlich der Ausbreitung von Krankheitsüberträgern und Schädlingen.

Bisher sind nur wenige Regionen in Deutschland sehr intensiv von Hitze, Trockenheit oder Starkregen betroffen. Bei einem starken Klimawandel würden bis Mitte des Jahrhunderts sehr viel mehr Regionen mit diesen Wirkungen konfrontiert sein. Im Westen und Süden Deutschlands würde sich das Klima relativ zu heute am stärksten verändern. Im Südwesten und Osten würden klimatische Extreme am häufigsten vorkommen. Die Flüsse und Flusstäler könnten durch Folgen von wasserspezifischen Risiken, wie Niedrig- und Hochwasser, betroffen sein. An der Küste würden die Gefahren durch den Meeresspiegelanstieg in der zweiten Jahrhunderthälfte deutlich zunehmen. Bei einem starken Klimawandel würde Ende des Jahrhunderts im Vergleich zu heute ganz Deutschland ein Hotspot für Risiken des Klimawandels.

Die KWRA zeigt die Risiken verschiedener Klimaszenarien in der Mitte und zum Ende des Jahrhunderts. Erstmalig wurde dabei analysiert, wie die Risiken in einzelnen Sektoren zusammenhängen und sich gegenseitig beeinflussen. Für die höchsten Klimarisiken wurden zudem Anpassungsmöglichkeiten analysiert und dahingehend bewertet, wie stark sie das zukünftige Klimarisiko senken können.

Die Studie wurde im Auftrag der Bundesregierung durch ein wissenschaftliches Konsortium und unter Einbindung von Expertinnen und Experten aus 25 Bundesbehörden und -institutionen aus neun Ressorts im Behördennetzwerk „Klimawandel und Anpassung“ erarbeitet. Die Ergebnisse der Studie sind eine wesentliche Grundlage für die Weiterentwicklung der Deutschen Strategie zur Anpassung an den Klimawandel (DAS).

Diese Pressemitteilung findet ihr beim Umweltbundesamt.

Welches Konzept ein Landwirt für sein Gut entwickelt hat, um Wasser zu sparen und welche Maßnahmen Deutschland ergreifen muss, um das Pariser Klimaabkommen noch einhalten zu können, könnt ihr in unserem Klimablog nachlesen.